湖北日报全媒记者陈屿 通讯员詹少敏 徐超 甘晓燕 实习生万漫

在十堰农村,人们把红白喜事的主持人称作“知客”。

知客其实相当于农村婚礼或者葬礼上的主持,还负责安排好整个过程中的各项事宜,可以说是办事人家的全权代理人。

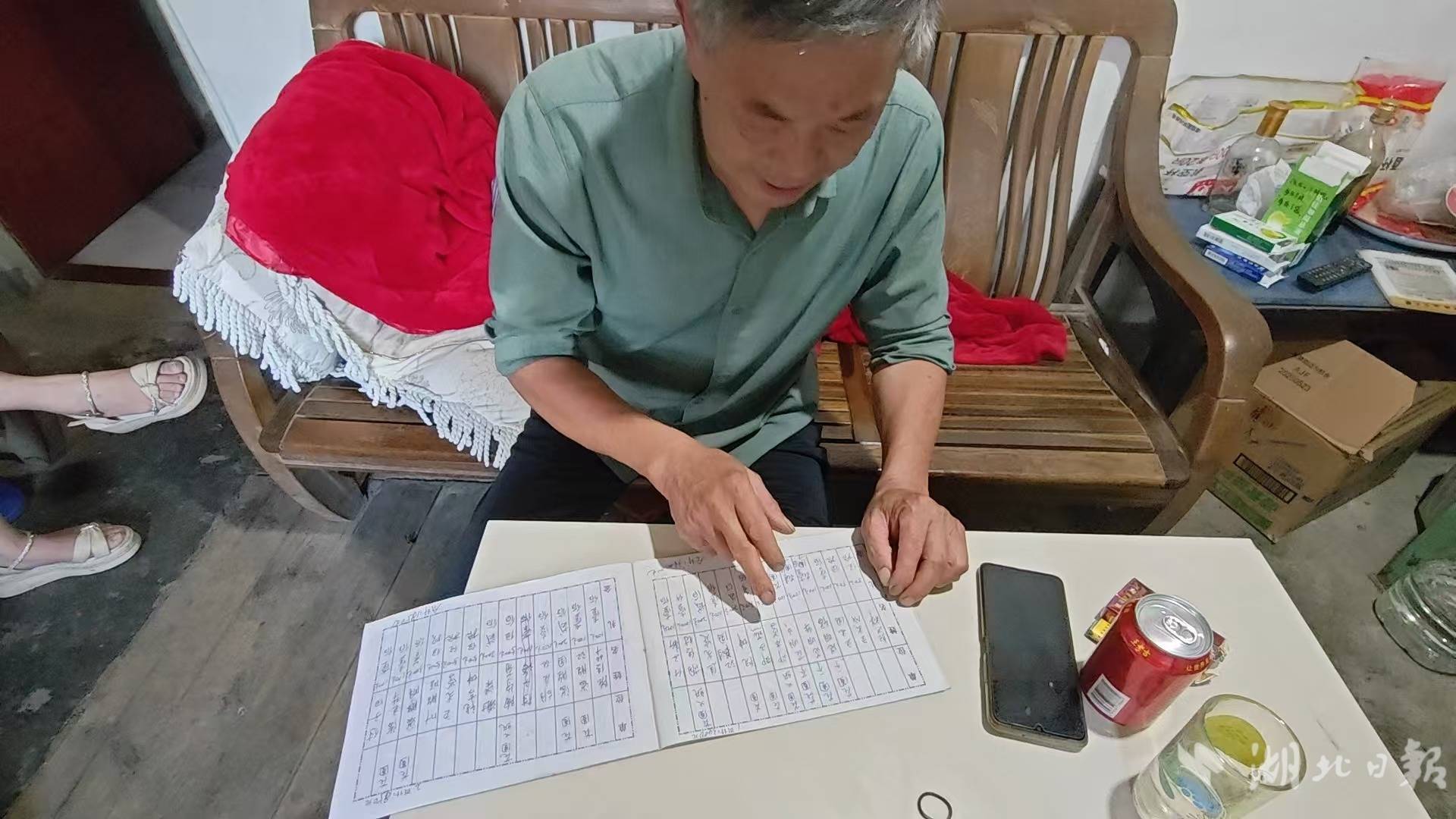

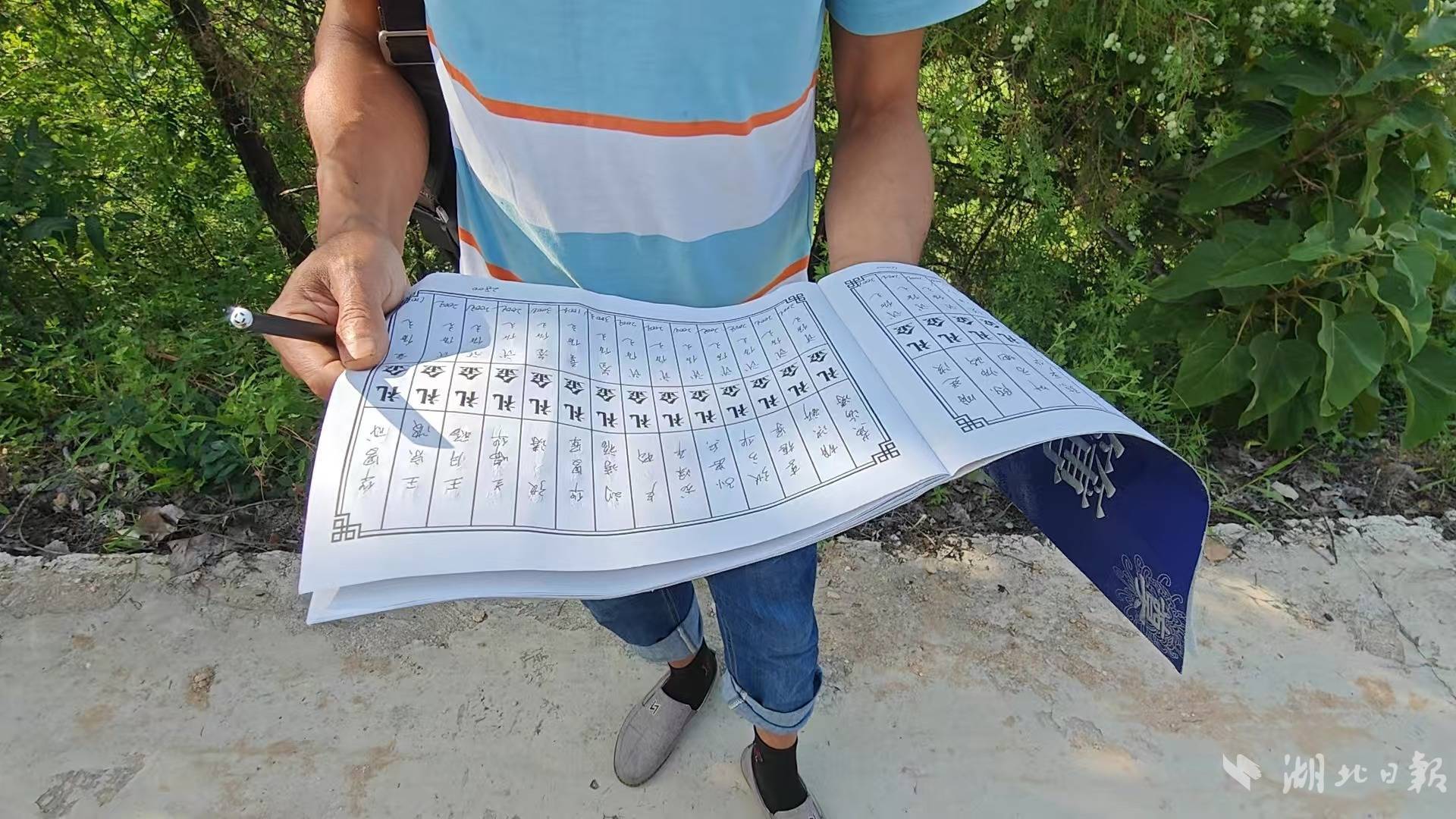

8月7日,记者便在郧西长岗岭村,见到了一位57岁的知客毛德均。说起村里办红白喜事的变迁,毛德均感慨良深。

在上世纪80年代,村民参加红白喜事,一般就是送烟。“七毛钱一条的烟送两条,这个人情就算到位了。”毛德均回忆。

90年代,人们就是送布,送布给人做被套。一般送八尺布,价格在四块八左右。

“当时送礼没感到有压力,送烟送布的品种和数量都是约定俗成,想攀比也难。”毛德均告诉记者。

“2000年之后,物质生活丰富了,很难再统一所送物品种类,大家便改送钱,送礼的数字渐渐由50元涨到了100元。”毛德均无奈地说,“2004年村里有老人去世,我在十堰市区的弟弟托我代上50元的人情。我摊开记账本一看,最低都是100元,我只好跟我弟说,今天不添一点,你这个人情恐怕就送不成喽。”

人情账本翻到2012年之后,随礼钱涨到500元以上。“一位村民的父亲去世,我当时在现场当知客,张家办了近一周的酒席,花了两万多元。我给他们上了500元人情。”毛德均称。

还有一条不成文的规矩。“比如我家请客,人家送500元过来。那下次人家过事,我如果讲面子的话就只好随600元,不是人家送多少就回多少,这样就显得我不小气。”毛德均解释,因为攀比心和面子观念作祟,大家都想显得自己大方、不差钱,后来有人给1000元甚至更多。

2012年,一户村民全年至少有两万左右的礼金支出。除了传统的婚丧嫁娶,当时新兴的“升学宴”“12岁开锁宴”等名目占了总支出的40%。

后来村里成立了红白理事会,决定给愈演愈烈的人情风踩下刹车。

村干部、村民一商量,决定给酒席“限高”:一桌酒席不能超过200元;办酒时间由一周降至3天。

为了达成这个目标,村里在细节上花了不少功夫:从源头抓起,核查厨师菜单,从食材开始控制酒席成本;不喝瓶装酒,都喝15元一斤的苞谷烧;控制买烟开支……

一套办法打下来,酒席成本真管住了。

今年7月15日,村民张小林母亲去世,张家办酒席便遵循了新章程。“办3天的酒席,请的都是些亲戚邻居。食材都是蔬菜、豆腐、草鱼、排骨、牛肉等寻常品种,在采购数量上也严加控制,杜绝铺张浪费。”毛德均梳理采买单,总共花费1.3万元。

现在礼金降到100元到300元不等。“我们家跟张家关系不错,我随礼送上了200元。”毛德均告诉记者。

家中无钱办事的苦恼,渐渐成为回忆。

“现在大伙的人情账是越算越少了,越算越轻松了!”毛德均笑着说。现在翻开村民的人情账本,全年礼金支出大多降至万元左右。

长岗岭村的经济发展起来了。大家不再攀比,将心思放到了脱贫致富上来。村里利用山区特点,发展生态养殖,所产羊肚菌更是销往周边地区以及襄阳、陕西安康等地。2024年,长岗岭村集体经济收入突破25万元,村民人均年收入达到3万元。

配资知识门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。